當心中毒!疾控專家提醒:不要采摘、購買、食用野生蘑菇南昌晚報

黃蓋鵝膏菌

【資料圖】

【資料圖】

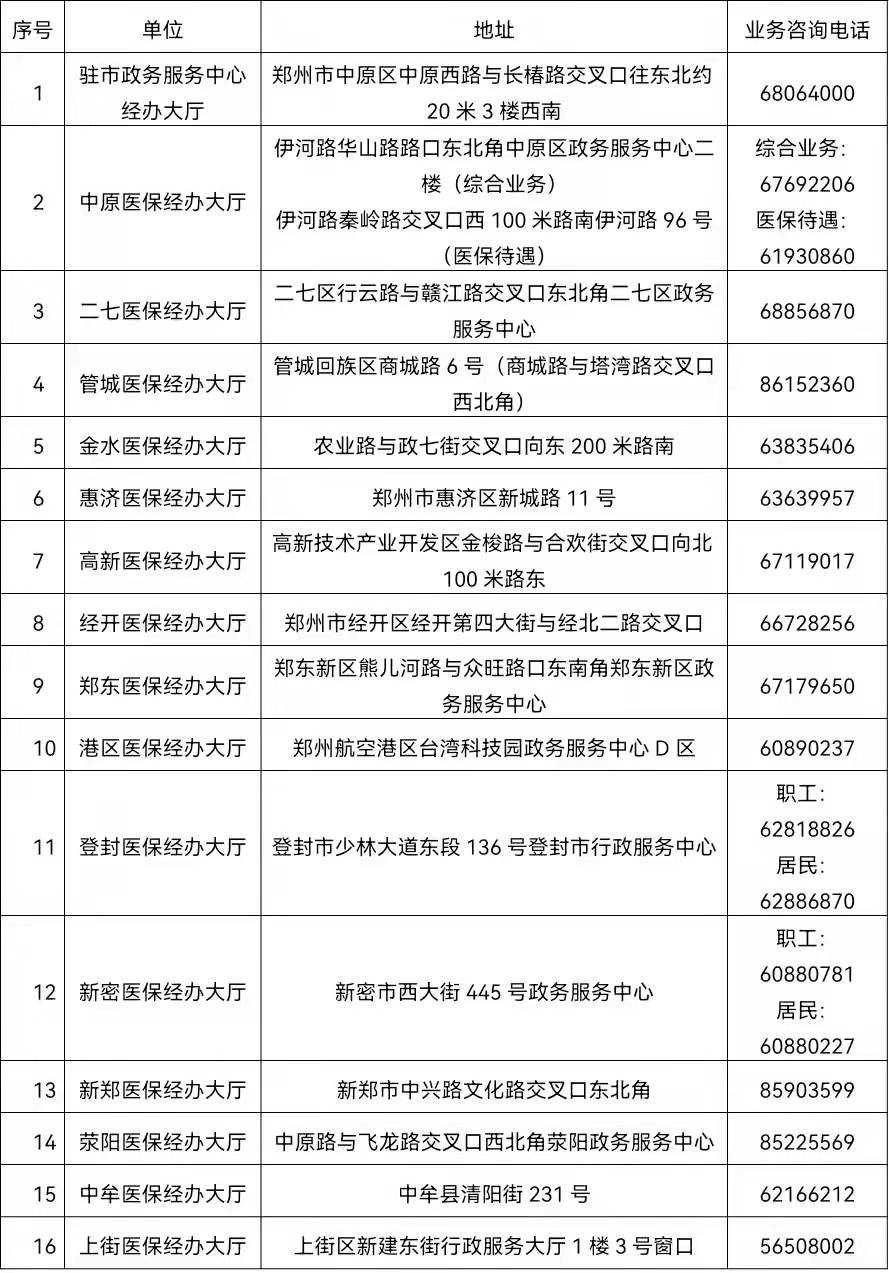

洪觀新聞·南昌晚報記者 萬清云 文/圖 隨著氣溫升高,野生蘑菇迎來生長高峰期,也是毒蘑菇中毒事件高發期。食用毒蘑菇,輕則會出現惡心、腹痛腹瀉等消化道癥狀,重則會致人死亡。如何預防食用蘑菇中毒?食用毒蘑菇后該怎么辦?昨日,記者就此采訪了南昌市疾控傳染病防制科醫師周坤,他表示,避免中毒的最好方法是不要采摘、購買和食用野生蘑菇。

4-10月是食用野生蘑菇中毒高發期

在高溫多雨季節,毒蘑菇與可食用蘑菇混雜生長,采集野生蘑菇時若未能識別,誤食可引起中毒。目前人工栽培的菇類基本上可以滿足市場需求,但仍有人喜歡采集野生蘑菇食用,導致中毒事件時有發生。

毒蘑菇又稱毒蕈、毒菌等,是指食用后能造成人毒性反應的大型真菌的子實體。目前,我國毒蘑菇的種類達480種,其中含劇毒、可致人死亡的有40多種。

據了解,蘑菇中毒根據臨床表現主要分為8種類型:胃腸炎型、急性肝損害型、神經精神型、溶血型、光敏性皮炎型、急性腎損害型、橫紋肌溶解型和混合型。

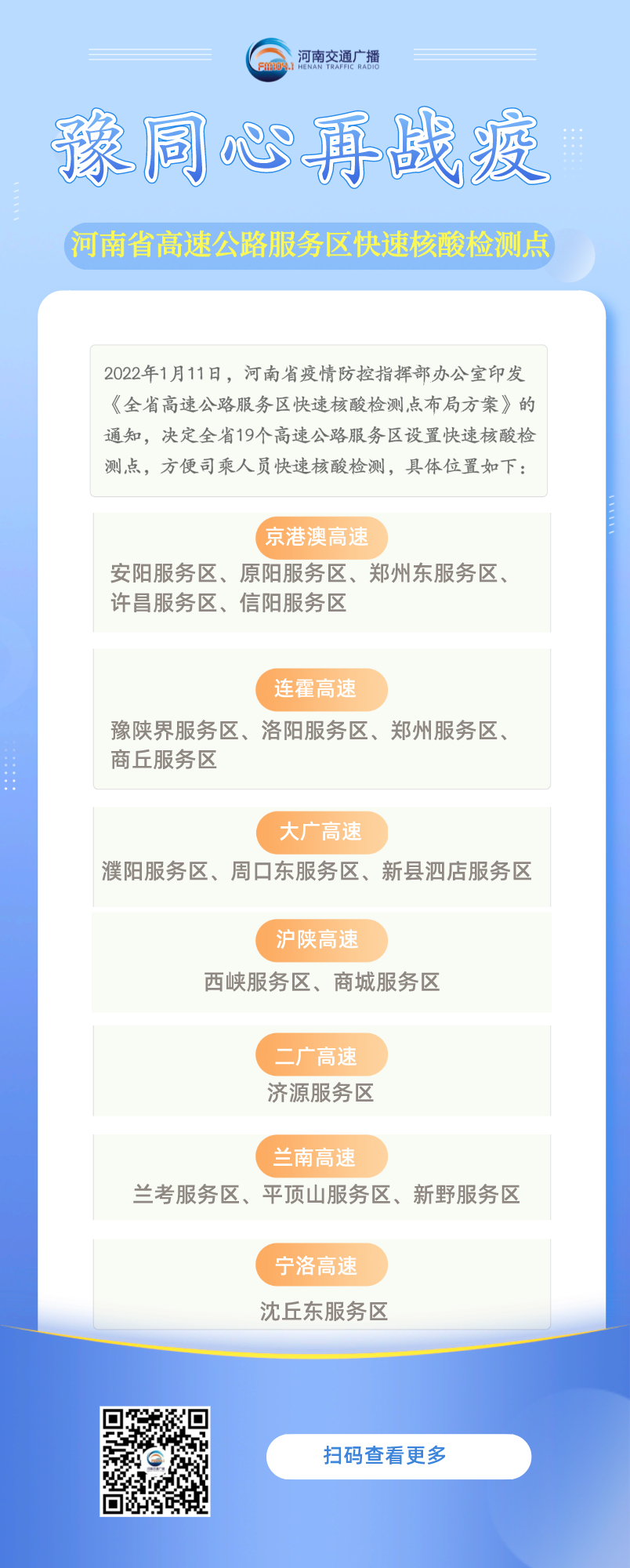

我省風險評估結果提示,每年4-10月是食用野生蘑菇引起食物中毒事件的高發期,山區農村居民為重點關注人群。我省常見的毒蘑菇有灰花紋鵝膏、裂皮鵝膏、歐氏鵝膏、黃蓋鵝膏菌、黃蓋鵝膏白色變種、擬卵蓋鵝膏等品種。

不采摘、不購買、不食用是最好辦法

“避免中毒的最好方法是不要采摘、購買、銷售和食用野生蘑菇。對于路邊以及野外的蘑菇,不要因為好奇或者想嘗試一下就胡亂采摘,也不要在路邊攤販處購買來源不明的蘑菇,應該在規范的農貿市場以及超市購買。”周坤說。

周坤介紹,毒蘑菇不一定是五彩斑斕的,平平無奇的小蘑菇也可能有劇毒,不同的毒蘑菇毒素不同,其中包括肝臟毒素、神經毒素、胃腸毒素、溶血毒素等。

誤食毒蘑菇后怎么辦?周坤表示,如果食用蘑菇后(短至1-2小時,長至6小時后)出現不適癥狀,首先不要慌亂,要明白一般毒蘑菇的毒素是微量的,只有少部分是劇毒,穩定好自己的心態,積極采取措施自救。“食用毒蘑菇后要盡快采取催吐、排泄等方式,排出體內的毒蘑菇,并立即去醫院就診,情況嚴重的話,可撥打120急救電話,就診時最好告知醫生自己食用的是什么蘑菇,有照片可以展示給醫生看。”

標簽:

落雁泓是李白寫的嗎 落雁泓

落雁泓是李白寫的嗎 落雁泓