內地企業赴港上市步伐加快 物流、人工智能等新經濟企業比重加大

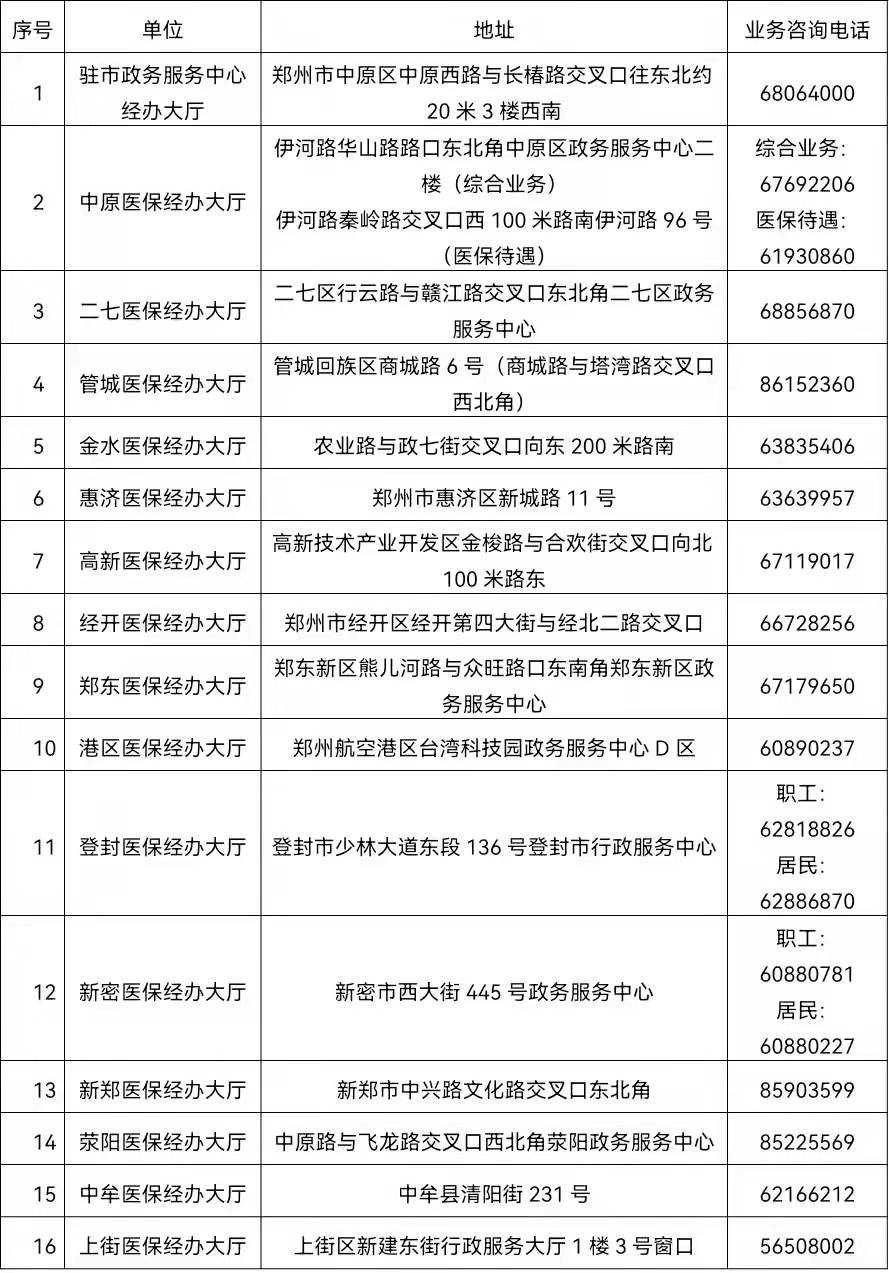

今年以來,內地企業赴港上市步伐有所加快。截至8月2日,年內港股新上市企業37家,其中33家為境內企業。此外,根據中國證監會發布的境內企業境外發行證券和上市備案情況表(首次公開發行及全流通),截至7月27日,剔除終止備案的案例后,有79家擬赴港上市的境內企業已提交備案申請,其中15家已獲備案確認,64家正在備案過程中。

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是,今年已經上市和準備赴港上市的境內企業中,生物醫藥、科技、傳媒與通信等板塊依然占據主導地位,稀缺標的、新經濟公司的數量也在增多。

協縱策略管理集團創始人黃立沖在接受《證券日報》記者采訪時表示,與往年相比,今年新經濟企業增多趨勢明顯,一方面,新經濟企業的發展速度快,創新能力強,吸引了大量的投資;另一方面,港交所對新經濟企業的上市規則進行了調整,降低了上市門檻,使得更多的新經濟企業有機會在港交所上市。

新經濟公司融資額占比不斷提升

根據港交所數據,截至今年6月底,在港上市的中國內地企業累計達1429家,其中包括321只H股、176只紅籌股以及932只內地民營企業股。同時,中國內地企業數量占了港股市場企業數量約%,總市值占了港股市場總市值的%,成交額占比則達%。

在都會金融香港研究部主管岑智勇看來,香港作為國際金融中心,助力內地企業“走出去”,引入一批海外投資者。長遠來看,“中國資產+海外資本”的模式也能夠優化港股市場結構。

從行業屬性來看,生物醫藥企業赴港上市趨勢依然顯著。據不完全統計,前七個月已有科笛集團、科倫博泰生物-B等8家境內生物醫藥企業在港股上市。盡管與往年同期相比數量略降,但仍有不少生物醫藥企業正在申請上市,例如“創新腫瘤分子診斷及檢測龍頭”臻和科技、“在線慢病管理平臺”方舟云康等。

此外,境內企業赴港上市的新經濟公司更多涌現,稀缺標的增加。據港交所數據顯示,截至今年3月底,香港市場上來自新經濟公司的融資額占比不斷提升,由2018年的49%攀升至2023年的65%。其中,來自內地的新經濟企業作用愈發凸顯。例如,“港股白酒第一股”珍酒李渡、“運動科技第一股”Keep等今年均已在港股上市。

值得注意的是,今年以來,已經成功上市、以及準備沖刺上市的企業中,物流、SaaS、人工智能等企業較為集中。

物流企業里,據《證券日報》記者不完全統計,今年以來,順豐控股、極兔速遞、樂艙物流等物流企業正在申請港股IPO。其中,樂艙物流的備案申請已獲證監會批復確認,極兔速遞正在補充備案材料。此前,京東物流、中通快遞、圓通速遞國際、安能物流、快狗打車,以及順豐集團旗下的順豐同城、順豐房托、嘉里物流等物流企業均已在港股上市。

SaaS(Software-as-a-Service,軟件即服務)企業中,“HRSaaS”北森控股、“院外醫藥產業數字化綜合服務平臺”藥師幫已于今年上半年上市,“電商SaaS”聚水潭、“電子發票服務平臺”百望云、“中小微企業財稅解決方案提供商”慧算賬正在沖刺港股IPO。

從目前通過聆訊排隊等候上市的企業來看,涉及人工智能或數字化的公司達到28家。其中,黑芝麻智能有望沖擊“國內自動駕駛計算芯片第一股”,并成為港交所首家以18C規則申請IPO的公司。

系列改革提升港股吸引力

今年以來,港交所推出一系列改革,進一步優化上市條件。3月31日,港交所《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第18C章正式生效,面向潛在的特專科技公司。6月19日,“港幣-人民幣”雙柜臺模式正式生效,人民幣購買港股成為可能。8月1日,港交所相關《上市規則》修訂正式生效,容許中國發行人發行新股的一般性授權限額和股份計劃的授權限額,可參照其已發行股份總數(而不是分別參照內資股和H股)計算。

黃立沖表示,新股限額不分內資及H股,意味著境內企業和H股企業在港交所上市的股票發行數量將不再受到限制,這將有助于提高市場的流動性和活躍度。對于擬赴港上市的境內企業來說,這將提供更大的融資空間,不過也可能加劇市場競爭,企業仍需要更加注重自身的核心競爭力和業務發展,以吸引投資者。

展望未來,沙利文大中華區咨詢總監周明子對《證券日報》記者表示,科創企業在初期盈利較為困難,18C章降低特專科技上市門檻,將推動該類公司的產業化,也將吸引更多內地高科技企業赴港上市,為港股IPO市場注入一劑強心劑。

盡管前七個月港股市場僅有37家新股,但下半年有望回暖。根據港交所7月底統計數據顯示,今年以來共遞表91家,僅7月份累計18家遞表。據普華永道預測,2023年將有大約100家公司在香港上市,募集的總資金將在1500億港元至1700億港元之間。

(文章來源:證券日報)

標簽:

微軟開啟XGP Core內測 完整游戲庫9月14日公布

微軟開啟XGP Core內測 完整游戲庫9月14日公布